ビタミンEとは

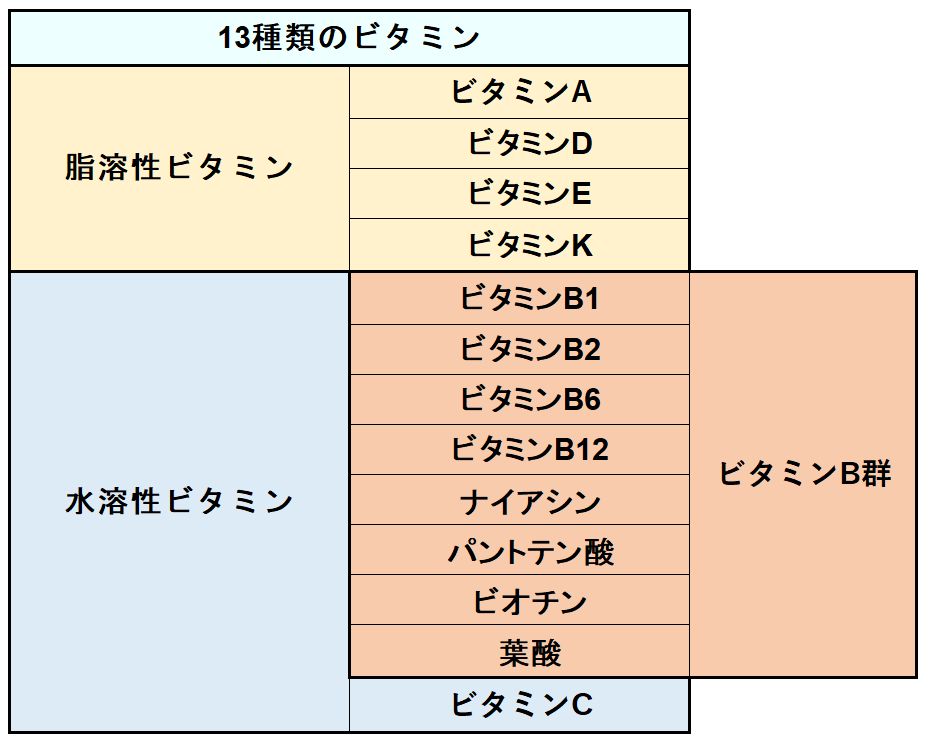

ビタミンE(vitamin E)は、脂分に溶けやすい脂溶性ビタミンの1種で、自然界に広く存在し、植物、藻類、藍藻などの光合成生物により合成されます。ビタミンEは、大きく分けるとトコトリエノール類とトコフェロール類の2つに分類されます。トコトリエールとトコフェロールはそれぞれα(アルファ)、β(ベータ)、γ(ガンマ)、δ(デルタ)が存在するので、ビタミンEは8種類存在することになります。体内のビタミンEの作用としては抗酸化作用が広く知られています。また、トコトリエノールは、トコフェロールの約40~60倍もの力を持つことから「スーパービタミンE」と呼ばれています。

ビタミンEはこんな方におすすめです!

〇冷え性、血行を良くしたい方

○コレステロール値をコントロールしたい方

○動脈硬化の予防

〇日光を多く浴びる方

〇喫煙者

〇不飽和脂肪酸を多く摂る方

〇ストレスの多い方

特徴・効果

ビタミンEには、強力な抗酸化作用があり、体内に発生した過剰な活性酸素の害を消去しようと働くビタミンのひとつです。偏った食事、不健康な生活習慣、心理的要因によって生じるフリーラジカル(活性酸素)から細胞を守る働きをします。フリーラジカルはDNAやタンパク質を攻撃することで、老化やガンの原因となる物質です。ビタミンEは、フリーラジカルを消すことで、自らがビタミンEラジカルとなり、フリーラジカルによる脂質の連鎖的酸化を阻止します。発生したビタミンEラジカルは、ビタミンCなどの抗酸化物質によりビタミンEに再生されます[3]。なので、ビタミンEを摂取するときには、一緒にビタミンCを摂ることが効果的です。また、ビタミンEは、身体の末端にある末梢血管を広げ、血行をよくする働きがあることから、冷え性、筋肉疲労や頭痛、肌のバリア機能を強化することから美肌にも効果があるといわれています。 血流改善により、全身に血液がめぐることで細胞の新陳代謝も活発になり、乾燥を改善したり、肌にハリが出たり色つやがよくなったりします。

摂取量の目安

目安量 成人男子(18–29歳) 7 mg/day

成人女子(18–29歳) 6.5 mg/day

上限量

成人男子(18–29歳) 800 mg/day

成人女子(18–29歳) 650 mg/day

ビタミンEの上手な摂り方

ビタミンEは脂溶性のビタミンなので、油と一緒に摂ると効率良く摂取できます。ただし、ビタミンEを多く含む食品は高カロリーのものが多いので、摂取量には気を付けましょう。脂肪酸は酸化しやすい多価不飽和脂肪酸であるリノール酸と、酸化しにくい一価不飽和脂肪酸のオレイン酸などに分けられます。また、ビタミンEが多く含まれる植物油は、多価不飽和脂肪酸の割合が高いものがあり、ビタミンEをより多く消費してしまう場合があります。酸化しにくい単価不飽和脂肪酸の割合を多くした食用油も出回っているようなので、購入する際は高オレイン酸などの記載のあるものをおススメいたします。

ビタミンEを多く含む食べ物と含有量

主要な植物油(100g)中の各種トコフェロールの含有量(mg)

食品名 α-トコフェロール β-トコフェロール γ-トコフェロール δ-トコフェロール

アマニ油 0.5 0 39.2 0.6

えごま油 2.4 0.6 58.6 4.6

オリーブ油 7.4 0.2 1.2 0.1

ごま油 0.4 Tr 43.7 0.7

サフラワー油 27.1 0.6 2.3 0.3

とうもろこし油 17.1 0.3 70.3 3.4

なたね油 15.2 0.3 31.8 1

パーム油 8.6 0.4 1.3 0.2

ひまわり油 38.7 0.8 2 0.4

大豆油 10.4 2 80.9 20.8

米ぬか油 25.5 1.5 3.4 0.4

綿実油 28.3 0.3 27.1 0.4

欠乏症

ビタミンEを多く含む食品が植物油であることから、極端な低脂肪食を続けているとビタミンEが不足してしまうことがあります。ビタミンE欠乏の症状としては、腕や足の感覚が鈍ったり、身体の制御能力や、視力、聴覚、免疫機能の低下などがあります。

過剰症

ビタミンEを過剰摂取した場合、骨が減ってもろくなる骨粗しょう症になる恐れが高まるとの動物実験の結果が報告されています。ビタミンEは、脂溶性のため体内に蓄積しやすいことから、ビタミンEのサプリメントを利用する際は、記載されている摂取量の目安に従って利用することをお勧めいたします。通常の食生活を心がけていれば、取りすぎを心配することはありません。

まとめ

このように、ビタミンEは、優れた抗酸化作用や、血行促進作用などを持った成分です。日常のストレスや脂分が多めの食生活が気になる方は、手軽に摂ることができるサプリメントなどを活用してみてはいかがでしょうか。