ビタミンB群とは

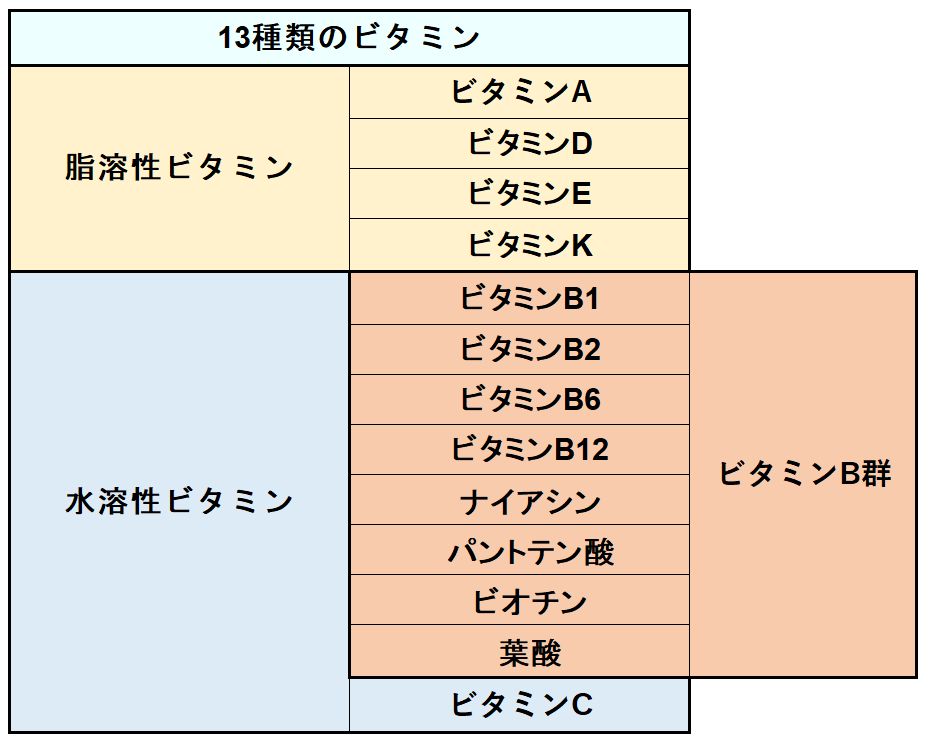

ビタミンB群とは、全13種のビタミンのうち水溶性の8種の総称です。

①ビタミンB1

②ビタミンB2

③ビタミンB6

④ビタミンB12

⑤ナイアシン(ビタミンB3)、

⑥パントテン酸、(ビタミンB5 )

⑦ビオチン(ビタミンB7 )

⑧葉酸、(ビタミンB9)

ビタミンB群は、水に溶けること(水溶性)と、炭水化物をエネルギーに変える手助けをするという2つの共通した特質があります。ビタミンB群は、単独では効果を発揮しにくく、お互い助け合いながら働きます。なので、ビタミンB群は、すべての種類を同時に摂ることが望ましいのです。

ビタミンB群は、主にエネルギーをつくる外にも、身体の中でさまざまな働きがあります。

| ビタミンB群 | 体内の働き |

|---|---|

| ビタミンB1 | アルコールの代謝 神経の働きを保つ 糖質をエネルギーに変換 脳の働きを助ける |

| ビタミンB2 | 過酸化脂質の分解 脂質をエネルギーに変換 成長促進 脳と肝臓の働き 皮膚や粘膜の代謝 |

| ナイアシン (ビタミンB3) | 脂質や糖質の分解に関係 神経症状の防止 皮膚・粘膜の炎症を防止 |

| パントテン酸ビタミンB5 | たんぱく質・脂質・糖質の代謝 神経、副腎皮質の機能を正常化 皮膚や毛根の発達 |

| ビタミンB6 | 抗アレルギー作用 脂質の抗酸化 神経伝達物質の生成 体タンパクの合成や造血 脳の働き |

| ビオチン ビタミンB7 | 筋肉痛の緩和 白髪・薄毛予防 皮膚の健康維持 |

| ビタミンB12 + 葉酸 | ヘモグロビン、赤血球の 神経の働きを維持 たんぱく質の代謝 核酸の合成 合成造血作用 脳の発育 |

ビタミンB群は、普通の日本人の食生活では不足することはないと思われがちですが、食生活の偏り、加工食品の多用、生鮮食品の栄養含有量の低下などにより、多くの人に潜在性なビタミンB群の欠乏が発生していると考えられます。

腸内の細菌は、ビタミンB群を作りだしています。しかし、抗生物質が含まれた薬剤などを長期間服用すると、腸内の細菌バランスが乱れ、ビタミンB類の生産量が少なくなってしまいます。

私たちの腸管内には腸内細菌が棲み、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビオチン、パントテン酸といったビタミンB群や、ビタミンKの合成を行っています[1]。抗生物質の投与によって腸内細菌の働きが鈍ってしまい、体内でのビタミンが合成されずビタミンが不足することがあります[2]。

また、ストレス、過度のアルコール摂取、妊娠、授乳、加齢、過食なども、ビタミンB群の消費量が増える原因となります。

ビタミンB群は、脳の活動や神経伝達の働きにも貢献しています。嬉しい、楽しい、やる気を感じられる、といった健やかな心を保つのにビタミンB群は効果を発揮しています。

ビタミンB群の欠乏症は?

ビタミンB群が不足してしまうと、以下のような症状がでる可能性があります。

- ビタミンB12の不足は貧血に至る可能性があります。貧血の症状には、疲労、倦怠感、息切れ、頭痛、めまい、皮膚蒼白、食欲不振、および体重減少などがあります。

- 上記以外のビタミンB12の欠乏症には舌痛、口内炎、感覚異常、鬱等があります。

- 葉酸不足による貧血には、しびれ、筋力低下、鬱などがあります。

- ビタミンB1、B2不足になっても、特に症状は現れません。

- ビタミンB9不足には下痢などの症状があります。

- ビタミンB6の不足は、皮膚病を引き起こす可能性があります。また、鬱や感染症を引き起こすリスクを増大します。

以下の項目に該当したら、もしかするとビタミンB群不足かもしれません。

◎イライラしやすい

◎カゼを引きやすい

◎肩や首に疲れを感じる

◎口内炎ができやすい

◎集中力が途切れてしまう

◎寝てもなかなか疲れがとれない

◎日中に眠くなる

◎疲れを感じやすい

このように、ビタミンB群は、健康には必須の栄養素です。日常の食生活ですべてのビタミンB群をバランスよく摂取するには、食事メニューにも絶えず気を配る必要があります。

近頃、食生活が乱れているなぁ、と感じるときには、サプリメントを利用して、速やめのビタミンB群の補給をオススメします。

その際は、ビタミンB群をバランスよく配合した、マルチビタミンサプリメントなどを活用するのも一つの方法です。

過剰摂取の危険性はあるの?

ビタミンB群は水に溶ける水溶性なので、身体に不要な分は汗や尿となり排出されます。なので、通常の食事から過剰摂取となる心配はほぼないといわれています。しかし、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン、葉酸などをサプリメントなどで摂取する場合は、1日の摂取量を守って摂取することが大切です。

ビタミンB群を多く含む食べ物

①ビタミンB1が多く含まれる食材

豚肉や玄米、豆類等に豊富に含まれています。

順位 食品名 成分量100gあたりmg

1 パン酵母、乾燥 8.81

2 米ぬか 3.12

3 パン酵母 2.21

4 ぶた肉(ヒレ、赤肉)焼き 2.09

5 小麦はいが 1.82

6 ひまわり種実類 1.72

7 種実類、けし 1.61

8 小麦、即席めん類、即席中華めん、味付油揚げ 1.46

9 ぶた肉(ヒレ、赤肉)生 1.32

10 ごま種実類 1.25

②ビタミンB2が多く含まれる食材

レバー、卵、牛乳・乳製品などに多く含まれています。熱には比較的強く、加熱調理でも失われにくい栄養素です。

順位 食品名 成分量100gあたりmg

1 さけめふん 6.38

2 ぶたスモークレバー 5.17

3 パン酵母、乾燥 3.72

4 ぶた肝臓/生 3.6

5 うし肝臓/生 3

6 あまのり、ほしのり 2.68

7 即席みそ(粉末タイプ) 2.58

8 チーズホエーパウダー 2.35

9 焼きのり 2.33

10 味付けのり 2.31

③ビタミンB6が多く含まれる食材

ビタミンB6は、種実類、穀類、肉類にも多く含まれています。特にニンニクや玄米、鶏肉やレバーなどです。まぐろやアジ、かつお、イワシ等の魚にも多く含まれています。

順位 食品名 成分量100gあたりmg

1 とうがらし乾燥 3.81

2 米ぬか 3.27

3 ガーリックパウダー 2.32

3 ガーリックパウダー(食塩添加) 2.32

5 にんにく茎(油いため) 1.8

6 バジル(粉) 1.75

7 にんにく(茎)生 1.53

8 パセリ(乾燥) 1.47

9 パン酵母(乾燥) 1.28

10 小麦はいが 1.24

④ビタミンB12が多く含まれる食材

魚類、貝類に多く含まれます。その他、牛、鶏のレバーにも多く含まれます。

順位 食品名 成分量100gあたりμg

1 しろさけ(めふん) 327.6

2 しじみ(水煮) 81.6

3 ほしのり 77.6

4 しじみ(生) 68.4

5 かたくちいわし(田作り) 64.5

6 あさり水煮(缶詰) 63.8

7 天然あゆ内臓(生) 60.3

8 あげまき(生) 59.4

9 あかがい(生) 59.2

10 味付けのり 58.1

⑤ナイアシンが多く含まれる食材

ナイアシンは、魚介類や肉類、藻類、種実類に多く含まれます。

順位 食品名 成分量100gあたりmg

1 まいたけ(乾燥) 64.1

2 たらこ(焼き) 56.9

3 たらこ(生) 49.5

4 インスタントコーヒー 47

5 かつお節 45

6 削り節 37.4

7 かつおなまり節 35

8 米ぬか 34.6

9 パン酵母、圧搾 23.1

10 パン酵母、乾燥 22

⑥パントテン酸が多く含まれる食材

特にレバーや卵黄、豆類などに多く含まれます。

順位 食品名 成分量100gあたりmg

1 にわとり肝臓(生) 10.1

2 乾しいたけ 7.93

3 スモークレバー 7.28

4 ぶた肝臓(生) 7.19

5 うし肝臓(生) 6.4

6 チーズホエーパウダー 5.95

7 干しやつめうなぎ 5.76

8 パン酵母(乾燥) 5.73

9 ぼらからすみ 5.17

10 すずめ/肉(骨・皮つき、生) 4.56

⑦ビオチンが多く含まれる食材

ビオチンは、レバーや豆類、穀類、卵黄、ローヤルゼリーなどにも多く含まれます。

順位 食品名 成分量100gあたりμg

1 パン酵母(乾燥) 310

2 まいたけ(乾燥) 243

3 にわとり肝臓(生) 232

4 からし(粉) 158

5 ぶたじん臓(生) 100

6 パン酵母(圧搾) 99

7 バターピーナッツ 96

8 らっかせい大粒種 92

8 らっかせい小粒種 92

10 うしじん臓(生) 90

⑧葉酸が多く含まれる食材

葉酸は、緑黄色野菜、豆類、レバーなどに多く含まれています。葉酸は、ビタミンB12と共に働くため、一緒に摂ると効果的です。

順位 食品名 成分量100gあたりμg

1 パン酵母(乾燥) 3800

2 パン酵母(圧搾) 1900

2 焼きのり 1900

4 味付けのり 1600

5 いわのり素干し 1500

6 パセリ(乾) 1400

7 にわとり肝臓(生) 1300

7 緑茶せん茶 1300

9 かわのり素干し 1200

9 抹茶 1200

9 ほしのり 1200

【参考文献】

(1)独立行政法人国立健康・栄養研究所監 『基礎栄養学 改訂第2版』 南江堂、2005年10月。ISBN 978-4-524-24206-1。184頁

(2)『消化・吸収-基礎と臨床 改訂新版』 第一出版、2002年3月。ISBN 978-4804109916。343頁。